次世代暗号研究グループ

次世代情報システム安全基盤の整備

(2014年4月にグループ名を変更しました)

解決すべき問題

コンピュータの性能向上や、クラウドコンピューティングなどの情報サービスの拡大は、現代の高度情報化社会に生きる私たちの暮らしの利便性を高める上で大いに役立ちます。しかし一方で、それらは情報システム攻撃技術の進歩とも相まって、安全な暮らしが脅かされる危険性の要因ともなりつつあります。

当研究グループでは将来的にも安全な電子情報社会が実現できるよう、証明可能安全性を持つ暗号技術の理論研究に取り組んでいます。「証明可能安全性」とは、ある妥当と考えられる仮定の下で、その暗号技術を攻撃して破ることが不可能であると数学的、理論的に証明する手法、およびそうして証明された安全性のことを指します。

核となる技術

当研究グループではより発達した電子情報社会の到来を見据え、高度な機能と安全性を両立する効率的な暗号技術の開発に取り組んでいます。具体的には、不特定多数の利用者環境を想定した関数型暗号、放送暗号、代理人再暗号化方式、グループ署名などの高機能暗号技術や、暗号技術を応用したプライバシ保護技術が挙げられます。

また、より高度かつ現実的脅威を反映した適切な安全性の定義や、そのような安全性を実際に達成するための方法論の研究といった、暗号技術の開発を支える理論基盤の整備にも取り組んでいます。一例として、クラウド環境における現実的な攻撃モデルの厳密な数学的定式化の研究が挙げられます。他にも、将来的に考えられる量子コンピュータを用いた攻撃に対しても安全な暗号方式の研究なども行っています。以下は当研究グループで進めている主な研究プロジェクトです。

暗号技術に関する安全性証明の高信頼化 高機能次世代暗号技術の設計とその安全性評価 プライバシー保護データベース検索技術

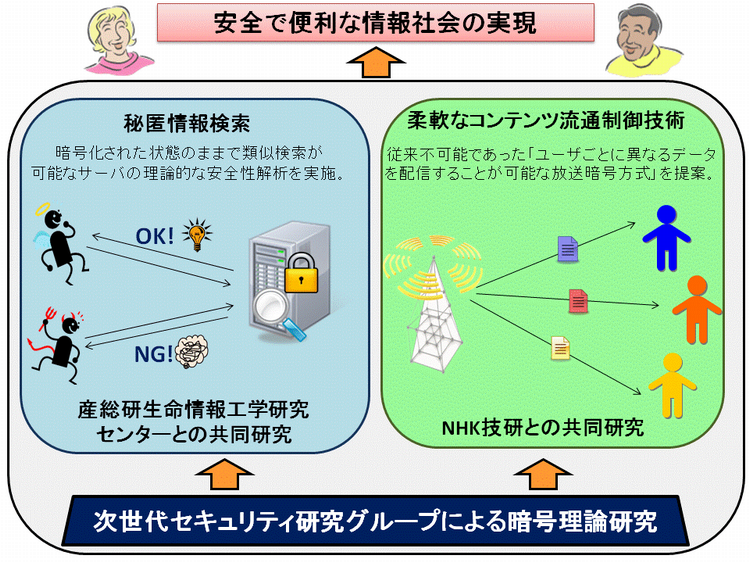

成果の社会還元

当研究グループでは、学術論文による新しいアイディアの発信や共有だけでなく、他の研究グループや民間企業と積極的に連携し、当研究グループが理論的側面を支えるという形で多数の共同研究を実施しています。下図は当研究グループによる研究連携の一例です。このような連携活動を通じ、当研究グループの日頃の研究活動で培った暗号分野の専門的知見を広く社会に還元していくことを目指しています。

当研究グループメンバーの主な対外発表・受賞歴

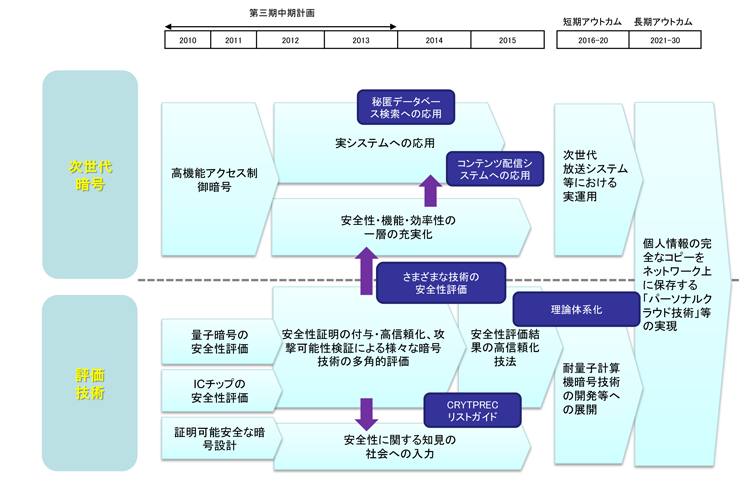

ロードマップ